(BFM Bourse) - D'un violent choc de demande liée aux premières restrictions sanitaires en mars 2020, le marché pétrolier a basculé en à peine deux années vers un choc d'offre brutalement aggravée par la guerre en Ukraine. D'un plancher historique -qui avait vu le contrat à terme sur le WTI atteindre des prix négatifs- les cours pétroliers ont ainsi rebondi pour atteindre ce lundi un sommet depuis 2008.

D'un extrême à un autre. En avril 2020, les observateurs assistaient avec ahurissement à une cascade inédite sur le marché pétrolier : le contrat à terme sur le WTI (une des principales références mondiales de brut) s'apprêtait à basculer pour la première fois de l'histoire en territoire négatif - autrement dit, les acheteurs étaient rémunérés pour débarrasser les vendeurs des barils que l'industrie à bout de capacités ne savait plus où stocker.

Moins de deux ans plus tard, le WTI se traite à un pic de près de quinze ans. Alors que les producteurs et les investisseurs cherchaient désespérément à se défaire la production excédentaire dans un marché complètement saturé par le choc de demande inédit produit par la pandémie mondiale, ces mêmes opérateurs sont tout aussi désespérés ces jours-ci, mais parce qu'ils peinent désormais à s'approvisionner.

Même si le pétrole est, en théorie, exempté pour l'instant de sanctions, l'or noir russe est devenu quasiment radioactif pour les investisseurs. Seul Shell s'est risqué à en acheter cette semaine, avec une décote record proche de 30 dollars par baril. Et face aux vives critiques dont cette décision a fait l'objet (le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba a notamment interpellé Shell sur Twitter pour leur demander si le pétrole russe ne sentait pas le sang ukrainien), le groupe a admis "ne pas avoir pris cette décision à la légère" et annoncé reverser les profits réalisés sur cette transaction à l’aide humanitaire à l’Ukraine.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a pour sa part déclaré dimanche que les États-Unis et l'Union européenne discutaient "très activement" de la possibilité d'interdire les importations de pétrole russe en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Alors que cette dernière s'intensifie encore et que Kyiv est désormais encerclé par l'armée russe, l'éventualité d'un embargo occidental sur l'or noir du Kremlin -encore appelé de ses vœux par le président ukrainien Volodimir Zelenski ce lundi- s'accentue chaque jour, les sanctions dévastatrices déjà prises à l'encontre de l'économie russe ne semblant pas altérer la détermination de Vladimir Poutine à conquérir l'Ukraine à ce stade.

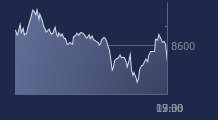

Et celle-ci a provoqué un vaste mouvement de panique dans les premiers échanges asiatiques ce lundi, le cours du Brent bondissant brièvement de près de 20% à 140 dollars en début de matinée. Vers 14h00, la référence européenne de brut gagne encore 4,2% à plus de 123 euros, proche d'un pic depuis dix ans. Le WTI cote 120,16 dollars (+3,87%) au même moment.

L'affolement généré par les déclarations du week-end est à la hauteur de l'importance de la Russie sur le marché pétrolier. On parle pour rappel ici du 3e plus grand producteur mondial et du 2e exportateur avec quelque 7,8 millions de barils par jour de brut, de condensat et de produits pétroliers en décembre 2021 selon l'Agence internationale de l'énergie. La Russie fourni(ssai)t non seulement des carburants comme le diesel, le mazout (ou "fioul") ou du gazole sous vide, mais aussi une matière première pétrochimique appelée naphta, permettant notamment de produire de l'éthylène et du propylène, eux-mêmes utilisés dans la production de matières plastique. L'absence du pétrole russe laisserait donc un vide considérable sur le marché.

D'autant que si la guerre en Ukraine a clairement précipité la flambée des cours (+30% depuis le 24 février), ces derniers étaient déjà haussiers depuis de longs mois, atteignant des sommets depuis 2014 plusieurs semaines avant le début de l'invasion russe. Comme l 'explique le gérant matières premières de chez Ofi Asset Management Benjamin Louvet depuis juin 2021, le marché pétrolier est en effet structurellement déficitaire entre la demande vivement repartie depuis la fin de la crise sanitaire et l'offre, contrainte par le manque d'investissements depuis des années.

Pour ne rien arranger, de nombreux producteurs membres de l'Opep+ (Venezuela, Kazakhstan, Libye ou Irak mais aussi les deux mastodontes du cartel élargi que sont l'Arabie Saoudite et... la Russie) ne parviennent pas à atteindre les quotas de production fixés par l'accord conclu en juillet dernier.

Inimaginable il y a encore quelques mois, les États-Unis se tournent désormais vers le Venezuela. Ce dernier dispose des plus grandes réserves prouvées de pétrole, mais n'en extraient que très peu, est pourtant allié de la Russie et interdit d’exporter son pétrole vers le territoire américain, ni de commercer avec une entreprise utilisant le système bancaire américain, ce qui concerne la quasi-totalité des grands groupes de la planète. Contre toute-attente, le New York Times a révélé ce week-end qu'une délégation de hauts responsables américains s'est rendue à Caracas pour rouvrir les négociations avec le Venezuela. L'administration Biden serait prête, en échange, à lever les sanctions handicapantes en vigueur depuis 2019.

Mais quand bien même les négociateurs américains réussiraient ce tour de force, les perspectives de rééquilibrage du marché pétrolier à court (et moyen) terme apparaissent infimes. Car la Russie retarde par ailleurs les négociations toujours très difficiles sur le nucléaire iranien, que les occidentaux tentent de hâter ces dernières semaines, retardant par ricochet le retour du pétrole iranien sur le marché.

"Pour être clair, le pétrole iranien ne peut pas remplacer le pétrole russe, et certainement pas en appuyant sur un bouton" explique néanmoins Jeffrey Halley, analyste chez Oanda. "Le taux de conformité de l'Opep+ étant supérieur à 100%, il n'y a pas non plus de capacité au sein du groupement pour pomper immédiatement davantage. Ceux qui le peuvent, à savoir l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, sont bel et bien sur le banc des accusés et je m'attends à ce que les téléphones sonnent à Riyad et à Abu Dhabi aujourd'hui" poursuit-il dans sa note de ce lundi.

"La ruée pour trouver des barils supplémentaires va sans aucun doute passer à la vitesse supérieure cette semaine pour combler ce qui pourrait représenter un déficit de 3 à 4 millions de barils par jour d'importations russes", estime ainsi Helima Croft chez RBC Capital. Et en l'absence de scénario envisageable de résolution rapide de cette situation explosive, les experts continuent d'ajuster à la hausse leur cible de cours. Dans une note publiée vendredi, JP Morgan a affirme que le baril de Brent pourrait terminer l'année à 185 dollars le baril si l'approvisionnement russe continue d'être perturbé

Bref, la probabilité que le pire conflit armé en Europe depuis la fin de la seconde guerre mondiale n'engendre un quatrième choc pétrolier grandit chaque jour avec d'éventuelles conséquences inquantifiables à ce stade.