(BFM Bourse) - Au-delà des variations vertigineuses des marchés actions à proprement parler, plusieurs phénomènes montrent que des repères traditionnels des investisseurs sont en train de changer, parfois radicalement. La volatilité augmente, les indices font le grand écart en quelques minutes, le dollar devient un actif à fuir, les obligations américaines s'effondrent et l'or déçoit.

Dire que Donald Trump a provoqué une onde de choc sur les marchés en dégainant l'arme des droits de douane réciproques relève de l'euphémisme. Depuis l'annonce de ces surtaxes douanières appliquées à l'ensemble des partenaires commerciaux, les marchés souffrent.

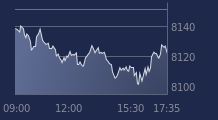

Le CAC 40 a encore terminé en baisse de 3,3% mercredi et accuse une chute de 12,5% sur cinq séances.

Ce n'est guère mieux du côté de Wall Street où le S&P 500 subissait des pertes très proches mercredi.

Tout du moins jusqu'à ce que Donald Trump annonce la suspension pour 90 jours des droits de douanes (sauf pour la Chine). Wall Street s'est, après cette annonce, retournée à la hausse de façon spectaculaire.

Ce revirement devrait d'ailleurs permettre au CAC 40 de rebondir fortement ce jeudi, l'indice étant attendu en très forte hausse (plus de 7%) à l'ouverture, selon les contrats à terme.

Cela ne fera toutefois pas oublier les terribles séances précédentes. Rappelons que la guerre commerciale qui a découlé de l'offensive américaine fait craindre une récession mondiale. Ce qui a effrayé les investisseurs et explique la panique boursière qui s'est observée les jours précédents.

Le comportement du marché a été "dramatique", remarque Goldman Sachs. Mais au-delà de la chute des bourses mondiales à proprement parler, plusieurs signaux montrent que le marché perd ses repères, et est peut-être déboussolé. Un changement de logiciel s'opère par ailleurs sur plusieurs actifs. Tour d'horizon.

>> Accédez à nos analyses graphiques exclusives, et entrez dans la confidence du Portefeuille Trading

>Des indices qui passent de 4% à -2,2% en très peu de temps

La chute des marchés est une chose. L'ampleur des variations au cours d'une même séance en est une autre. Lundi, le CAC 40 a certes plongé de 4,8% mais il avait ouvert en baisse de quasiment 8%.

C'est encore plus impressionnant du côté de Wall Street. Lundi, le Nasdaq a perdu 4% en début de séance mais a terminé dans le vert. Mardi, l'indice américain a au contraire ouvert en hausse de plus de 4% avant de chuter de 2,2% à la clôture, à 22h. Selon la société de recherche Bespoke investment, un tel enchaînement ne s'est jamais produit dans l'histoire du Nasdaq.

Mercredi soir, le S&P 500 a pris plus de 7% et le Nasdaq plus de 10% dans la foulée du revirement de Donald Trump, alors que les deux indices américains étaient proches de l'équilibre précédemment. Un décollage vertigineux comme on en a très rarement vu sur le marché.

Comme le souligne, Xavier Chapard, de LBPAM, le Vix, "l'indice de la peur de Wall Street", qui mesure la volatilité du marché, dépasse les 50 et a même signé un pic à 58, mercredi. Ces niveaux n'avaient plus été atteints depuis le début de la crise sanitaire en février-mars 2020.

Un épisode particulièrement marquant est survenu lundi: les marchés actions ont effacé en seulement quelques minutes leurs lourdes pertes, évoluant même dans le vert, avant de revenir aussi sec à leur point de départ. Des informations de presse sur un potentiel report des droits de douane avaient porté le marché, avant d'être presque immédiatement qualifiées de "fake news" par la Maison Blanche.

"Il s'agissait d'une indication claire que les marchés sont ici très sensibles à tout changement de politique, étant donné que même un titre de presse avec peu de substance a été capable d'entraîner une énorme réaction du marché", explique Deutsche Bank.

"Les marchés risquent de rester volatils dans les semaines à venir, car l'attention des investisseurs se déplace entre les interprétations changeantes des objectifs de l'administration Trump", juge de son côté UBS dans une note publiée ce mercredi.

>Les bons du Trésor américain sont en chute libre

Lorsque les marchés actions s'effondrent, notamment en cas de récession, les investisseurs se tournent sur certaines valeurs refuges, notamment les obligations. Tout simplement parce que pour les pays développés, le risque de faillite n'existe (normalement) pas. Lors de précédentes crises, les investisseurs se sont bousculés pour acheter de la dette des États, notamment les bons du Trésor américain.

C'est, certes, ce qui s'est passé les 3 et 4 avril derniers, dans la foulée des annonces de Donald Trump. Le rendement du titre de dette américaine à 10 ans, a reculé, tombant proche de 4%. Rappelons que les prix des obligations, par construction, évoluent en sens inverse des rendements exigés par les investisseurs. Autrement dit, les bons du Trésor américain ont progressé, les 3 et 4 avril .

Mais tout a brutalement changé depuis le début de cette semaine. Le taux américain à 10 ans a d'abord continué à reculer, évoluant autour de 3,8% lundi, avant, le même jour, de bondir à 4,17%. La remontada s'est poursuivie et pas qu'un peu. Mercredi après la clôture des bourses européennes, le rendement s'établissait à 4,36% en hausse de 6 points de base (0,06 point de pourcentage) par rapport à la veille, ce qui constitue une hausse importante sur ce marché.

Les obligations américaines ne séduisent plus les investisseurs. Mardi, une adjudication – c'est-à-dire pour simplifier une vente aux enchères – de dette américaine à trois ans a été décevante. Le ratio de couverture, un indicateur de la demande des investisseurs pour le papier américain, est tombé à un plus bas de six mois.

"Des clients nous ont demandé si la demande se repliait du côté des investisseurs étrangers ou nationaux. Bien que nous ne connaissions pas la réponse en temps réel, le paysage macroéconomique global suggère qu'il pourrait s'agir des deux", explique Bank of America dans une note publiée mercredi.

La banque américaine estime qu'une "tempête parfaite" se présente aux investisseurs sur la dette américaine avec à la fois un risque d'inflation due aux droits de douane mais aussi un risque d'aggravation du déficit public.

Paul Diggle, chef économiste du gérant d'actifs Aberdeen, cite quatre raisons à la baisse des obligations américaines. Il mentionne d'abord l'incertitude sur la politique économique américaine. L'économiste juge aussi que les actifs américains (actions, obligations, dollar) "peuvent devenir structurellement moins attrayants pour investir à long terme, avec des droits de douane réduisant le potentiel de croissance à long terme". Le spécialiste évoque aussi le risque que la Réserve fédérale américaine ne réduise pas ses taux autant qu'attendu par le marché.

Enfin "les investisseurs asiatiques en particulier semblent vendre des actifs américains", suggère-t-il.

"À l'extrême, cela pourrait se transformer en un 'dumping' (une vente massive, NDLR) des bons du Trésor par la Chine, comme on l'a longtemps spéculé. Toutefois, un tel mouvement entraînerait une appréciation de la monnaie chinoise, ce qui ne semble pas être la préférence des décideurs politiques pour l'instant", développe-t-il.

En tout cas, Bloomberg a rapporté que les investisseurs ont trouvé des alternatives aux obligations américaines pour protéger leur portefeuille, l'agence citant les titres de dette européens et japonais.

>Le dollar atteint d'un risque de crise de confiance

Nous avons plus largement évoqué ce point dans un récent article. Comme les obligations américaines, le dollar est normalement plébiscité en période de tempête boursière. Mais non, la devise américaine est malmenée par les grandes monnaies internationales depuis l'annonce des surtaxes douanières.

Les risques sur la conjoncture américaine jouent. Les droits de douane réciproques affaibliront "l'économie américaine" et "en conséquence, il est plus probable que la Réserve fédérale doive assouplir sa politique monétaire de manière plus énergique, ce qui fragilisera un soutien essentiel à la monnaie", estime UBS.

Mais d'autres facteurs sont à l’œuvre. George Saravelos estime que la façon dont les États-Unis ont calculé les droits de douane réciproques appliqués aux autres pays - grosso modo une formule niveau collège - "soulève des inquiétudes sérieuses sur la crédibilité de la politique économique (américaine)" malmenant par la même le dollar.

Le stratégiste de Deutsche Bank redoute même "un risque de crise de confiance" sur le dollar, alors que le statut de valeur refuge de la devise "s'érode".

Depuis plus de 10 ans, les fonds des investisseurs se sont déplacés d'un peu partout dans le monde pour arriver aux États-Unis. George Saravelos, craint qu'un violent retour de balancier s'opère et que les flux d'investissement sur les marchés fuient les États-Unis pour rejoindre, par exemple, l'Europe. Ce qui mettrait évidemment à mal le dollar, puisque de tels mouvements reviennent à vendre des produits financiers en dollar pour en acheter dans d'autres devises.

La baisse du dollar combinée aux autres facteurs décrits plus haut n'augure rien de bon. La chute des actions et du dollar et la hausse des rendements constituent une combinaison pernicieuse. Dans n'importe quel autre pays, on parlerait de crise souveraine", écrit même Paul Diggle.

"Vendre l'entreprise 'États-Unis et cie' est en train de devenir le truc du marché", juge de son côté Stephen Innes de Spi AM.

>L'or a souffert

Ce dernier point mérite d'être nuancé. En réalité, l'or a surtout traversé un trou d'air, plus que subi une véritable révolution. D'ailleurs l'once a repris autour de 2% ce mercredi après avoir déjà grimpé de plus de 3% la veille, à près de 3.050 dollars. Mais son niveau reste inférieur à celui précédant les annonces de Trump sur les droits de douane (3.166 dollars).

Pour une personne qui ne suit pas les marchés au jour le jour, cela peut paraître surprenant, dans la mesure où l'or est censé être la valeur refuge par excellence. Le métal précieux a quand même perdu près de 5%, en cumulé, jeudi et vendredi derniers.

Il semble que l'or a pâti de simples décisions techniques. "Cette baisse est en grande partie due au fait que les gestionnaires de portefeuille ont été contraints de liquider leurs positions en or pour répondre aux appels de marge sur leurs positions en actions", explique Ricardo Evangelista d'Activtrades.

Pour simplifier, les "appels de marges" surviennent sur certains marchés, lorsqu'un intermédiaire financier, comme un courtier, demande à un investisseur d'apporter des fonds pour couvrir une position perdante. Les appels de marges sont ainsi des signaux d'alerte qui arrivent notamment en cas de mouvements brutaux sur les marchés. Ce qui a été le cas ces derniers jours.

"Nous pensons" que le mouvement de baisse sur l'or "reflète probablement, d'une part, la liquidation des positions longues (acheteuse, NDLR) sur l'or pour couvrir les appels de marge sur les actions à la suite de la vente généralisée des marchés boursiers et, d'autre part, la rotation potentielle des investisseurs de l'or vers des actifs alternatifs maintenant que l'incertitude initiale liée aux tarifs réciproques est résolue", abonde Goldman Sachs.

"En conséquence, cette vente (d'or, NDLR) semble davantage être motivée par des facteurs techniques et sentimentaux que fondamentaux. Les principaux facteurs qui ont soutenu l'or restent inchangés", conclut pour sa part Daniela Sabin Hathorn de Capital.com.

Cette dernière cite par exemple la demande continue des banques centrales pour l'or, notamment les banques centrales des pays émergents, ou "les préoccupations continues concernant la croissance mondiale".

"L'incertitude restant le thème dominant des marchés financiers et les options politiques de la Réserve fédérale étant de plus en plus limitées, le métal précieux pourrait avoir un potentiel de hausse supplémentaire", juge de son côté Ricardo Evangelista.