(BFM Bourse) - Taux d'intérêt directeurs, inflation, PIB, créations d'emplois, indices PMI et ISM, balances des paiements... A chaque jour son lot d'indicateurs, plus ou moins surveillées et à l'impact très variable.

"Avec la montée en puissance des banques centrales post-crise financière (2007-2009), les marchés ont perdu une partie de leur sensibilité aux données macroéconomiques" prévient d'emblée Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Un avis partagé par Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Bank : "Avant la crise, les banques centrales étaient beaucoup moins loquaces et disposaient d'une capacité d'intervention moindre, seulement via les taux d'intérêt, elles n'étaient pas encore "market-maker"". Aujourd'hui, en revanche, les institutions monétaires "renvoient un sentiment de toute puissance" et "les marchés sont beaucoup moins réceptifs aux données économiques".

De fait, les marchés exploitent désormais les données macroéconomiques "avec un œil rivé sur la réaction des banques centrales par rapport à ces chiffres" note Alexandre Baradez. Dans ce contexte, certaines données comme l'inflation et les chiffres du chômage sont particulièrement scrutés, puisqu'elles conditionnent, quasiment à elles seules, la politique monétaire de la BCE en Europe et de la Fed outre-Atlantique (ainsi que de la Bank of England, de la Bank of Japan et des autres institutions monétaires nationales).

Conséquence directe de leur influence sur les marchés, "lors de phases économiques mitigées, quand les banquiers centraux indiquaient avec insistance qu’ils étaient "data-dependent", les marchés saluaient les chiffres inférieurs aux attentes par des mouvements de hausse, convaincus que cela pousserait la banque centrale à fournir un soutien monétaire supplémentaire" à l'économie, explique Alexandre Baradez. Ce qui est complètement le cas actuellement, alors que les observateurs anticipent une probable décélération de la croissance mondiale et que les incertitudes géopolitiques se multiplient, au premier rang desquelles on retrouve la guerre commerciale sino-américaine.

Les indices PMI toujours très surveillés

"Lorsque le marché se pose des questions sur les décisions à venir des banques centrales, ce sont les indices de prix qui sont plus particulièrement suivis (IPC, prix à la production ou encore prix à l’importation)" indique Alexandre Baradez. "Si le marché est convaincu qu’une banque centrale va ajuster à la baisse le niveau des taux et qu’un chiffre d’inflation bien meilleur qu’attendu est communiqué, le marché peut baisser" développe-t-il. Quand bien même ce chiffre d'inflation peut traduire une progression des salaires, qui va tirer la consommation et les prix à la hausse, ce qui serait en soi (si cette inflation reste raisonnable bien sûr) le signal d'une économie performante. "Un bon chiffre macroéconomique peut être vendu par le marché" insiste Alexandre Baradez.

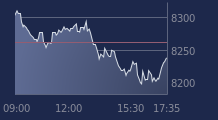

Malgré le verrouillage du risque par les banques centrales depuis une décennie, certaines données sont toutefois plus surveillées que d’autres. "C'est le cas des indices PMI, que ce soit en zone euro, en Chine ou aux États-Unis" estime le chef analyste de chez IG. L'acronyme PMI correspond à "Purchasing managers index" et cet indicateur est calculé à partir d'enquêtes menées auprès de cadres d'entreprises des secteurs manufacturiers et des services, notamment. Cela permet d'avoir "un sentiment précis et anticipé sur l'économie par ceux qui la font" pour Alexandre Baradez. Ainsi, des inflexions à la hausse ou à la baisse de ce PMI peuvent être de puissants catalyseurs pour les marchés et "c'était notamment le cas entre 2016 et 2017, lorsque les PMI se redressaient en zone euro, les indices actions ont progressé en parallèle". Inversement, "lorsqu'ils ont commencé à se retourner en 2018, les indices boursiers ont suivi la tendance, à l'image du DAX allemand avec la dégradation régulière du PMI manufacturier" précise l'expert interrogé par BFM Bourse.

Plus que l'indice PMI en lui-même, Christopher Dembik considère que c'est essentiellement "le décalage par rapport aux anticipations qui peut avoir une influence sur les marchés". C'est également le cas pour l'indice ISM publié chaque mois par l'Institut for Supply Management et qui mesure les intentions d'achats des entreprises américaines. "Aux États-Unis, on observe une décélération de l'activité manufacturière grâce à cette indice, signal potentiel d'une économie en fin de cycle".

L'influence d'un indicateur varie dans le temps

Si l'ISM manufacturier est surveillé de près par les marchés outre-Atlantique, "c'est aussi le cas du rapport mensuel sur l'emploi, dans lequel est inclus le fameux chiffre NFP des créations d'emplois non-agricoles" note Alexandre Baradez. "Le sentiment des consommateurs américains mesuré par l’Université du Michigan ou le Conference Board est également très regardé étant donné le poids de la consommation dans le PIB US, notamment dans le contexte de tensions commerciales actuel" ajoute-t-il.

Pour Alexandre Baradez, "le marché oriente également son attention selon les enjeux du moment" et l'influence d'un indicateur varie dans le temps, selon la conjoncture économique. "En pleine phase de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine ou l’Europe, le chiffre mensuel des exportations de l’Allemagne ou de la Chine est particulièrement suivi" en ce moment par exemple, ces indicateurs témoignant du ralentissement effectif, ou non, de l'économie mondiale dans un contexte d'incertitudes géopolitiques persistantes.

Quant au produit intérieur brut, qui mesure la production économique réalisée à l’intérieur d'un pays ou d'une zone géographique donnée, "il est moins regardé en Europe qu'aux États-Unis" note Nicolas Chéron, responsable de la recherche marchés chez Binck. "Le problème du PIB, c'est qu'il fournit une indication sur l'état de l'économie il y a 3 mois, donc son impact est limité" nuance Christopher Dembik, d'autant que "le PIB américain est révisé au moins trois fois et parfois très nettement".

Quand les indicateurs américains font la loi en Europe

Globalement, "toutes les statistiques US importent plus que les européennes, c'est un fait" pour Nicolas Chéron. Cela s'explique par le poids de l'économie américaine dans l'économie mondiale. Autre élément à prendre en compte, les indicateurs sur l'économie européenne sont plus délicats à analyser car "la zone euro n'est pas unifiée donc les chiffres du chômage ou du PIB sont peu regardés et ont une influence très limitée" explique Christopher Dembik.

Pour Nicolas Chéron, les 5 indicateurs les plus susceptibles de faire réagir les marchés américains sont, dans l'ordre d'importance, les taux, le PIB, les créations d'emplois, l'ISM manufacturier puis les ventes de détail. Et si "les indicateurs européens importent moins, les PMI sont très surveillés en ce moment" pour la tendance économique sous-jacente qu'ils reflètent, tout comme "l'inflation, qui peut faire influencer la politique monétaire". En revanche, il n'y a pas d'ISM en Europe, "l'indicateur du climat économique qui compte, c'est l'indice ZEW" explique Nicolas Chéron. Celui-ci mesure l'optimisme d'un panel de 350 investisseurs, institutionnels et analystes allemands, et son impact sur les indices boursiers, notamment le DAX 30, n'est pas négligeable.